Einem internationalen Wissenschaftlerteam ist erstmals der experimentelle Nachweis eines viel versprechenden Quantenzustandes in Halbleiter-Nanostrukturen gelungen. Die neuen Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt zur Entwicklung eines Quantenrechners, so die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Physics.

{1l}

Quantenrechner nutzen die Quantenphysik um Aufgaben zu lösen, die für gewöhnliche Computer praktisch unlösbar sind. Falls Quantencomputer hergestellt werden könnten, würde das unsere Gesellschaft wohl in ähnlich weitgehender Weise wie die Erfindung der heutigen Computer verändern. In den letzten Jahren sind schon wichtige Durchbrüche gelungen, aber verlustfreie Speicherung von Quanteninformation ist eine große Herausforderung.

Kann ein Apfel zu einer Tasse werden?

Abhilfe erhoffen sich einige Forscher, indem Sie Daten topologisch speichern, das heißt in Eigenschaften, die bei kontinuierlichen Verformungen erhalten bleiben. Zum Beispiel kann ein Apfel nicht kontinuierlich in eine Tasse mit Henkel umgeformt werden, denn die Tasse weist ein Loch (im Henkel) auf. Die Unempfindlichkeit topologischer Information gegenüber Störungen oder Deformationen kann sie vor Verlust bewahren. In einem topologischen Quantenrechner wäre somit die große Hürde des Quanteninformationsverlustes überwunden.

Physiker spekulieren zurzeit über die bemerkenswerten Eigenschaften so genannter topologischer Quantenzustände und deren mögliche Anwendung für Quantencomputer. Sie hoffen, dass fragile Quanteninformation in dieser exotischen Form von Materie auf robuste Art und Weise in der Topologie gespeichert und verarbeitet werden kann. In den letzten Jahren hat ein Wettrennen um die experimentelle, aber auch theoretische Erforschung solcher Quantenzustände begonnen.

Eigenschaften experimentell nachweisen

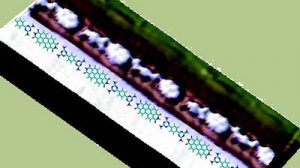

Bevor damit Quantenrechner gebaut werden können, müssen die vorhergesagten topologischen Eigenschaften experimentell nachgewiesen werden. Das Experiment der Forscher des Swiss Nanoscience Instituts der Universität Basel, des Massachusetts Institute of Technology, der Harvard University und den Bell Labs (Alcatel-Lucent) zeigt auf, dass ein solcher Quantenzustand in geeigneten Nanostrukturen überleben und partiell übertragen werden kann.

Es ebnet den Weg zu Nano-Interferometer Experimenten, die kürzlich von Theoretikern zur genaueren Untersuchung topologischer Quantenphasen vorgeschlagen wurden. Somit gelang den Wissenschaftlern ein kleiner, aber wichtiger Schritt zur Entwicklung eines topologischen Quantenrechners. Dabei stellen solche Experimente höchste Anforderungen, da sie bei Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts (0.01 Kelvin) und in den reinsten Proben realisiert werden müssen.

(idw – Universität Basel, 24.07.2007 – DLO)