Korallen haben eine ungewöhnliche Strategie entwickelt, um sich auch unter ungünstigen Bedingungen fortzupflanzen: Ihre frei im Meer schwimmenden Embryos können sich klonen. Brechen sie auseinander, sterben die winzigen Zellhaufen nicht ab. Stattdessen entwickeln sich aus den Bruchstücken zwei oder mehr genetisch identische Korallenlarven – Klone des ursprünglichen Embryos. Das haben Forscher bei Experimenten mit Korallen aus dem Great Barrier Reef in Australien herausgefunden. Diese Form des Klonens von Embryos sei eine bei Korallen bisher unbekannte Form der Vermehrung – die aber wahrscheinlich sehr häufig vorkomme, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Science“.

In ihren Experimenten hatten die Forscher Korallenembryos im Aquarium Wasserturbulenzen ausgesetzt, wie sie auch häufig an der Meeresoberfläche nahe der Riffe herrschen. Fast die Hälfte der winzigen Zellhaufen sei dabei zerbrochen.

„Zu unserer Überraschung entwickelten sich die fragmentierten Embryos einfach zu kleineren Versionen der intakt gebliebenen Babykorallen weiter“, sagt Erstautor Andrew Heyward vom Australian Institute of Marine Science (AIMS). Sie hätten sich auf die gleiche Weise auf dem Untergrund angesiedelt und seien weitergewachsen wie ihre zuvor unbeschädigten Artgenossen.

Fehlende Hülle macht Korallenembryos zerbrechlich

Im Gegensatz zu befruchteten Eiern anderer Tierarten fehlt den Korallenembryos eine schützende äußere Hülle. Wenn diese nackten Embryos unmittelbar nach der Befruchtung massenhaft ins Meer entlassen werden, sind die winzigen Zellen gegenüber Beschädigungen relativ ungeschützt. Wie sich dies auf den Fortpflanzungserfolg der Korallen auswirkt, war bisher unklar.

„Es scheint, dass das Fehlen der äußeren Hülle kein Unfall der Evolution ist“, meint der Forscher. Stattdessen helfe dieser scheinbare Nachteil dabei, die Anzahl der Korallen-Nachkommen zu maximieren. Die Kombination von sexueller Vermehrung und anschließendem Klonen könnte den Korallen einen zusätzlichen Fortpflanzungsvorteil verschaffen und ihnen dabei helfen, neue Lebensräume zu besiedeln.

Korallenriffe geben Milliarden Eier in nur einer Nacht ab

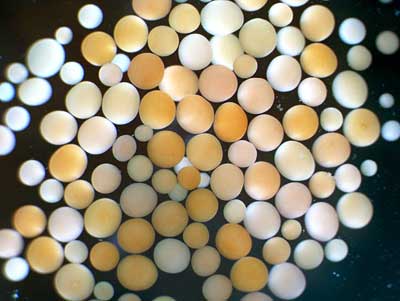

Am Great Barrier Reef, aber auch anderen Korallenriffen weltweit, pflanzen sich die Korallen bei sogenannten Massenablaichungen fort: Innerhalb von nur einer Nacht werden dabei Milliarden von befruchteten Eiern aus den Riffen in Meerwasser entlassen. Die Eier steigen zur Wasseroberfläche auf und werden dort von Wellen und Wind umhergetrieben, während sie sich weiterentwickeln. Am nächsten Morgen sind aus den Embryos Korallenlarven geworden, die abtauchen und nach einem geeigneten Ort zum Festwachsen suchen.

In gut der Hälfte solcher Laich-Nächte im Great Barrier Reef sei der Wind stark genug, um Wellen von 30 Zentimetern Höhe und mehr zu erzeugen, sagen die Forscher. Im Experiment seien unter solchen Bedingungen rund die Hälfte der Embryos zerbrochen. „Daher ist es wahrscheinlich, dass diese Fragmentierung auch in den Nächten des Massenablaichens regelmäßig vorkommet“, sagt Andrew Negri vom AIMS, der zweite Autor der Studie. (Science, 2012; doi: 10.1126/science.1216055)

(Science / dapd, 02.03.2012 – NPO)