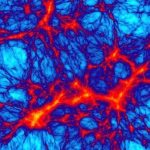

Diskrepanz zwischen Beobachtung und Theorie: Die allerersten Sterne im Universum waren zwar schwergewichtige Riesen – aber längst nicht so massereich wie es bisherige Modelle postulierten. Das zeigen neue Simulationen, nach denen Schwerkraft-Turbulenzen das Gas der frühen Sternenwiegen zerteilten. Dies verhinderte die Bildung extrem massereicher Sterne von bis zu 1.000 Sonnenmassen – und erklärt, warum Spuren solcher Mega-Riesen bisher nicht gefunden wurden.

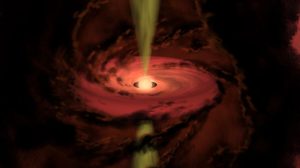

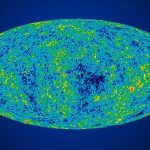

Als vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren die ersten Sterne im Kosmos aufleuchteten, veränderten sie unser Universum für immer. Denn diese Population-III-Sterne beendeten das „dunkle Zeitalter“ und schufen die ersten schweren Elemente im Universum. Ihre Strahlung leitete zudem die Reionisierung der primordialen Gase ein. Gängiger Annahme nach bildete sich diese erste Sternengeneration in sogenannten Mini-Halos – Klumpen aus verdichtetem Wasserstoff und Heliumgas, die durch lokale Ansammlungen Dunkler Materie akkumuliert wurden.

Diskrepanzen bei den allerersten Sternen

Doch wie sahen diese ersten Sterne aus? Und wie schwer waren sie? Letzteres ist entscheidend für die Lebensdauer und die Art der Supernova eines Sterns. Bisherige Modellsimulationen legten nahe, dass die Population-III-Sterne wahre Giganten waren, die zwischen 100 und 1.000 Sonnenmassen schwer wurden. Dem widersprechen jedoch Beobachtungsdaten.

„Zwar liegt die direkte Beobachtung der PopIII-Sterne weit außerhalb der Möglichkeiten selbst unserer Großteleskope“, erklären Ching-Yao Tang und Ke-Jung Chen von der Academia Sinica in Taiwan. Aber es gibt indirekte Belege, die Astronomen aus den Elementverhältnissen der stellaren Folgegenerationen ableiten können. Die Elementverhältnisse dieser sehr alten, metallarmen Sterne legt demnach nahe, dass die allerersten Sterne eher zwischen zwölf und 60 Sonnenmassen schwer gewesen sein müssen. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären?