Mikrowellengeräte

Die Mikrowelle nutzt hochfrequente Strahlung mit Frequenzen von 2,45 Gigahertz zum Erhitzen von Nahrung. Durch die schnellen Umpolungen der elektromagnetischen Felder fangen die Wassermoleküle in den Lebensmitteln an zu schwingen und produzieren dabei Wärme. Nach Angaben des BfS können zwar bei einigen Geräten leichte Leckstrahlungen an den Türritzen auftreten, dennoch soll „an den üblichen Aufenthaltsorten in der Umgebung der Mikrowellengeräte“ die Strahlung noch um das 1000fache unter dem gültigen Grenzwert liegen.

Mobilfunk

In der mobilen Telekommunikation stammt die Strahlung aus zwei unterschiedlichen Quellen: den Handys und den Basisstationen, die für die Übertragung und Weiterleitung der Daten sorgen.

Handys

Handy © IMSI MasterClips

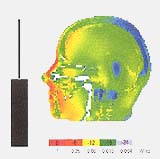

Mobiltelefone senden nur relativ schwache Hochfrequenzstrahlung aus, ihre maximale Leistung liegt bei 0,5 bis zwei Watt, ihre Frequenzen zwischen 905 bis 959 MHz (GSM-900, D-Netz) und 1710 bis 1880 MHz (DCS-1800, E-Netz). In der Regel werden die Daten heute digital mithilfe von frequenzmodulierten und gepulsten Wellen übertragen. Obwohl die Stärke des elektromagnetischen Feldes mit der Entfernung zum Gerät rapide abfällt, reicht sie aus, um bei der typischen Telefonhaltung mit direkt ans Ohr gepresstem Hörer noch einige Zentimeter in den Kopf einzudringen. Deutlich weniger Strahlung bekommt derjenige ab, der mit einem „hands free“ Headset telefoniert, bei dem lediglich Mikrofone und Kopfhörer direkt am Schädel anliegen, das eigentliche Gerät sich aber am Gürtel oder auf dem Schreibtisch befindet.

Sendeanlagen

Die Basisstationen der verschiedenen Mobilfunkanbieter überziehen besonders die dicht besiedelten Ballungsräume mit einem immer feinmaschiger werdenden Netz. In Abständen von zum Teil nur hundert Metern senden und empfangen sie die ungezählten Datenpakete, die über die Pulse der elektromagnetischen Strahlung transportiert werden. Die Sendeleistung der Basisstationen liegt zwischen fünf und 40 Watt, meist sind sie auf Gebäuden oder Türmen montiert.

Da sie ihre Strahlung in horizontaler Richtung zwar breit streuen, aber in ihrer Höhe eng fokussiert sind, ist die Belastung in und an dem Gebäude direkt unterhalb einer solchen Sendestation meist eher gering. Die typischen Werte von Wohnungen in der Nähe von Basisstationen liegen bei 20 µW/m2, einem Bruchteil von Promille des geltenden Grenzwerts. Häufig ist der gesundheitsgefährdende Bereich von zwei bis fünf Metern direkt um die Antenne herum zusätzlich eingezäunt.

Radaranlagen

Radaranlage © BfS

Die von Radaranlagen zum Beispiel auf Flugplätzen abgegebene Strahlung hat eine Frequenz von rund 10 Gigahertz. Da mit steigender Frequenz die Eindringtiefe der Wellen in einen Körper abnimmt, gelangen die Radarwellen nur maximal einen Millimeter weit in die Haut hinein. Die Feldeinwirkungen im Umkreis der Radaranlagen sind in den öffentlich zugänglichen Bereichen meist gering, da die Hauptenergie nicht auf den Boden, sondern in den Luftbereich abgestrahlt wird. Übliche Verkehrs-Radargeräte, die auf Schiffen und im Straßenverkehr verwendet werden, sind – so das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) – auch in geringer Entfernung von einigen Metern gesundheitlich unbedenklich.

Fernsehsender

Sendeantennen von Fernsehsendern arbeiten im Frequenzbereich von 174 – 216 Megahertz (VHF-Band) und 470 – 890 Megahertz (UHF-Band). Bei Leistungen von 300 Kilowatt bis fünf Megawatt werden die Grenzwerte von zwei Watt pro Quadratmeter in einer Entfernung ab 75 Metern bei UHF und ab 150 Metern bei VHF-Anlagen eingehalten. In der Regel wird sowohl beim Bau einer neuen Anlage als auch bei den bestehenden Sendemasten die Einhaltung dieser Werte regelmäßig kontrolliert.

Radiosender

Je nach Sendefrequenz variiert die Schwingungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Strahlung zwischen 1,4 Megahertz (Mittelwelle), sechs bis zehn Megahertz (Kurzwelle) und 88 – 108 Megahertz (UKW). Die Leistungen der Sender sind ebenfalls von der Sendefrequenz abhängig: UKW-Sender haben nur eine relativ geringe Leistung von maximal 100 Watt, Mittelwellensender dagegen immerhin 1,8 Megawatt. Nach Angaben des BfS werden bei allen Sendeanlagen die jeweils gültigen Grenzwerte in 220 bis 350 Metern Abstand von der Antenne erreicht.

In Deutschland kontrolliert die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) seit 1992 in periodischen Abständen von vier Jahren bundesweit die Einhaltung der für die jeweiligen Antennen geltenden Grenzwerte. Das Monitoring soll sicher stellen, dass mit der Errichtung immer neuer Sendeanlagen sich die Strahlenmengen nicht doch irgendwann so konzentrieren, dass die höchstzulässigen Werte überschritten werden.

Stand: 26.08.2000