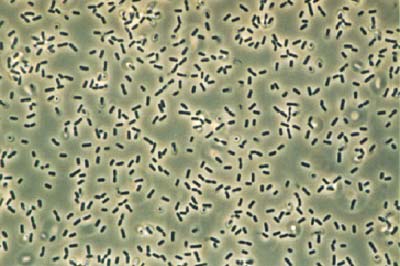

Tier oder Pflanze? Das ist hier die Frage. In der Evolution gibt es nicht immer so klare Grenzen, wie der systematisch denkende Mensch sie gern hätte. Das Augentierchen Euglena aus der Gruppe der Augenflagellaten (Euglenophyta) ist so ein Grenzfall. Es ist ein einzelliger Organismus, der sich mithilfe von Geißeln fortbewegt. Dadurch ist man geneigt, sie als Tiere zu betrachten. Photosynthese-Pigmente und die photoautotrophe Ernährungsweise sind dagegen eindeutig pflanzlicher Natur. Die Wissenschaft hat ihnen eine eigene Schublade eingeräumt und zählt sie zu den so genannten Protisten.

Auffällig ist der so genannte Augenfleck von Euglena, ein Organell, das durch Carotinoide rot gefärbt ist und bei der Phototaxis eine Rolle spielt. Das heißt, die Zellen bewegen sich immer in Richtung auf eine Lichtquelle zu, solange diese nicht zu grell ist. Der eigentliche Lichtrezeptor befindet sich allerdings an der Basis der Geißel. Der Augenfleck dagegen dient als eine Art Sonnenschirm, der den eigentlichen Photorezeptor beschattet, so dass ihn kein seitlich einfallendes Licht treffen kann.

In dunkleren Wassertiefen könnten die Zellen wegen mangelndem Licht keine Photosynthese mehr betreiben. Daher reagiert der Photorezeptor am empfindlichsten auf blaugrünes Licht. Denn das entspricht genau den Wellenlängen, wie sie in größeren Tiefen vorherrschen. Somit wird die Zelle effektiv daran gehindert, in noch dunklere Wassertiefen abzusinken. Dazu kommt die negative Gravitaxis, die dafür sorgt, dass sich die Zellen entgegen der Schwerkraft in Richtung Wasseroberfläche orientieren. Wie aber können die Tiere die Schwerkraft wahrnehmen? Wirbeltiere haben in ihren Gleichgewichtsorganen kleine Steinchen, so genannte Statolithe, deren Lage das Gleichgewichtsempfinden beeinflusst. Bei den Euglenophyta wirkt der gesamte Zellkörper wie ein Statolith, da er schwerer als das umgebende Wasser ist. Er drückt auf eine untenliegende Membran, die empfindlich darauf reagiert und einen Ionenstrom aktiviert. Forscher haben festgestellt, dass eine Änderung im elektrischen Potential für die Zelle das Signal ist, die Bewegungsrichtung zu wechseln.

Einige Euglenophyta-Arten besitzen keine Pigmente und auch keine Augenflecke mehr. Überleben können sie trotzdem, indem sie gelöste Nahrung über die Zelloberfläche aufnehmen. Andere haben eine trichterförmige Einstülpung, die Ähnlichkeit mit einem Schlund hat. Damit können sie Algen, Bakterien und andere Mikroorganismen fressen.

Euglenophyta sind vor allem in nährstoffreichen Gewässern oft vorherrschend. Ihr häufiges Auftreten kann eine Wasserblüte verursachen.

Red Tide

Noctiluca © PS Franks

In der Nordsee, aber auch an Floridas Küste oder im Golf von Mexiko tritt in regelmäßigen Abständen die so genannte rote Tide auf. Ursache hierfür ist eine Massenvermehrung von Dinoflagellaten, wobei sich das Wasser wegen der großen Menge gebildeten Carotinoids rot färbt. Solch eine Phase dauert circa zwei Wochen.

Gefürchtet ist das Phänomen, weil die Organismen giftige Substanzen abgeben, die auf andere Organismen tödlich wirken können. Gymnodinium breve zum Beispiel scheidet ein Toxin ab, das auf Fische letal wirkt, aber wirbellose Tiere verschont. Verschiedene Gonyaulax-Arten produzieren dagegen ein Gift, das vorwiegend Wirbellosen schadet. Dabei handelt es sich um ein Nervengift mit einer ähnlichen Wirkung wie Strychnin. In den geringen Konzentrationen, in denen es von Gonyaulax abgegeben wird, ist es für größere Meeresbewohner eigentlich ungefährlich. Wenn sich die Gifte jedoch in der Nahrungskette anreichern, wird die kritische Grenze überschritten. Bei Fischen und Seevögeln treten zunächst Lähmungen auf, später ersticken die Tiere dann.

Auch Menschen können davon betroffen sein. 1971 klagten mehrere Menschen an der niederländischen Küste nach dem Verzehr von Miesmuscheln über Magen- und Darmbeschwerden. Die Symptome wurden auf eine Massenvermehrung des Dinoflagellaten Prorocentrum micans zurückgeführt, dessen Gift sich in den Muscheln angereichert hatte.

Doch Dinoflagellaten sind nicht nur gefährlich. Einige, zum Beispiel Noctiluca, können im Dunkeln leuchten. Dabei wird ein Protein durch das Enzym Luciferase gespalten. Die Reaktion ist sauerstoffabhängig und verbraucht Energie. Diese Lumineszenz kann durch Wellenschlag ausgelöst werden, beispielsweise, wenn sich ein Fisch nähert, der sich von Plankton ernährt. Die Zellen reagieren auf die Störung mit Lichtblitzen von circa einer Zehntelsekunde Dauer. Durch dieses Aufflackern werden größere Fische angelockt, die den potentiellen Feind der Dinoflagellaten fressen.

Viele Dinoflagellaten haben sich eine andere effektive Form der Verteidigung angeeignet. Forscher fanden heraus, dass sie auf bestimmte Reize hin Schleimfäden, so genannte Trichozysten ausschleudern. Mögliche Angreifer verfangen sich darin und sterben ab.

Stand: 15.04.2005