Wenn die Vögel etwa 35 Tage alt sind, werden sie von ihren Zieheltern getrennt und in Gruppen mit anderen Jungvögeln gesteckt. In diesen „Peergroups“ dürfen sie jetzt ihre Pubertät ausleben und erst einmal lernen, wie man richtig posiert und das andere Geschlecht anbalzt. In gemischten Gruppen können die Männchen dabei natürlich andere Erfahrungen sammeln als in reinen Männchengruppen. Aber die Effekte der Peergroup auf das Verhalten der Vögel, die die Forscher beobachten konnten, waren eher gering.

Männchen wird zum Weibchen gesetzt © Felix Brandl / Wolfgang Forstmeier

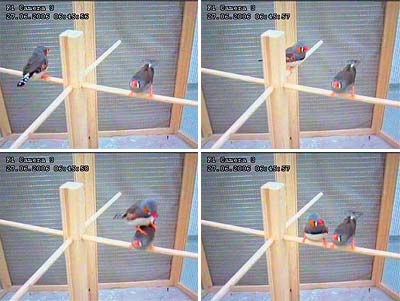

„Ich glaube trotzdem, dass in diesen Peergroups mehr passiert, als wir momentan begreifen“, sagt Forstmeier. Er nimmt das Stativ mit der Videokamera und platziert es vor einem Käfig. Dann befestigt er ein kleines Mikrofon zwischen den Gitterstäben. In dem Käfig sitzt ein einzelnes Weibchen, sie bekommt nun Gesellschaft – durch ein Männchen. Fünf Minuten lang wird der Forscher die Interaktionen zwischen den beiden beobachten. Dabei wird sich zeigen, wer eher schüchtern und zurückhaltend und wer eher aggressiv und draufgängerisch ist. Achtung: Kamera läuft.

Monogame Bedingungen per Maschendraht

„Das Verhalten im Einzelkäfig erlaubt eine Prognose für das Verhalten in der gemeinschaftlichen Voliere“, sagt Forstmeier. Die Bedingungen in den Volieren sind denen im Freiland ähnlich. Zebrafinken leben gesellig in Schwärmen und brüten in Kolonien, in denen nur die unmittelbare Umgebung des Nestes als Revier verteidigt wird. In den Volieren können die Forscher die soziale Umgebung in der Zebrafinken-Kolonie gezielt manipulieren.

Eine Voliere wird durch Maschendraht in mehrere weitgehend getrennte Kompartimente unterteilt und mit gleich vielen Männchen wie Weibchen besetzt; jedes Pärchen besitzt seine eigene Nistbox, Futter, Wasser sowie Nistmaterial – Forstmeier bezeichnet das als „Monogamie-Bedingungen“. Es ist quasi so, als würde jedes Pärchen in der Savanne einen eigenen Busch als Nistplatz okkupieren.

Kameraauswertung © Felix Brandl / Wolfgang Forstmeier

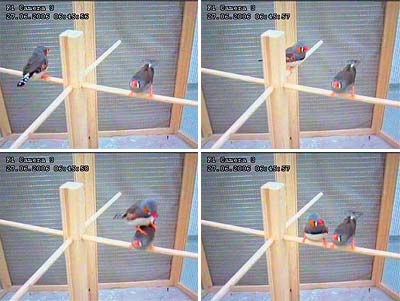

Mit einer Videokamera zeichnen die Forscher hier das Zusammenleben der Vögel rund um die Uhr auf – Big Brother im Vogelkäfig sozusagen. So konnten sie zum Beispiel feststellen, dass schüchterne Männchen genauso häufig mit ihrem Partner kopulieren wie nicht schüchterne. Allerdings gelingt es nur den weniger schüchternen Männchen erfolgreich außerpaarlich zu kopulieren. Es gibt auch Aufzeichnungen, die zeigen, wie ein Weibchen auf die Annäherungs-versuche eines Männchens reagiert.

Bis zu 40 Prozent ererbt

In der Regel entwickelt sich ein kleines Verfolgungsspiel, bei dem beide von Stange zu Stange hüpfen: Sie hüpft davon, er folgt ihr. Zum Schluss lässt das Weibchen das Männchen neben sich Platz nehmen und signalisiert durch ein Vibrieren des Schwanzes ihre Kopulationsbereitschaft – und er lässt sich nicht lange bitten.

Die Bilder aus einer Videoaufzeichnung zeigen die Annäherung eines Männchens an ein Weibchen. Am Ende des Verfolgungsspiels kopulieren sie. © Wolfgang Forstmeier

Doch nicht immer sind solche Annäherungsversuche erfolgreich, manche Weibchen entziehen sich dem Männchen immer wieder oder attackieren es sogar. Das individuelle Verhalten des Weibchens ist zu 30 bis 40 Prozent ererbt. Weibchen, die von Beginn an ein großes sexuelles Interesse zeigen, neigen auch später zu Seitensprüngen, sie sind stärker promiskuitiv. „Wir fragen uns, ob dieses individuelle Verhalten unterschiedliche Reproduktionsstrategien widerspiegelt,“ sagt Forstmeier. Um das herauszufinden, hat der Forscher die Bedingungen in der Voliere verändert: Nahrung und Nistmaterial wurden nun zentral in der Mitte der Voliere platziert, die Trennwände entfernt und mehr Weibchen als Männchen eingesetzt.

Anhand genetischer Marker zur Vater- und Mutterschaftsbestimmung konnte Forstmeier feststellen, dass sich im Vergleich zu den Monogamie-Bedingungen in der ersten Voliere der Anteil außerpaarlicher Vaterschaften verdoppelt hatte (von 25 auf 50 Prozent). Und seitens der Weibchen gab es erhebliche Veränderungen zwischen den Generationen: Unter diesen Sozialbedingungen produzierten die Mütter zurückhaltende Töchter. Diese Effekte auf die Töchter waren unabhängig von genetischen Faktoren oder Aufzuchtbedingungen, also den Zieheltern, sie wurden tatsächlich über das Ei vermittelt.

Stand: 16.03.2007