Heute arbeitet der Geophysiker Michael Winklhofer hauptsächlich mit Fischen. Er hat sich mit Kollegen aus Cambridge, Auckland und dem California Institute of Technology zusammengetan. Gemeinsam haben sie bei der Human Frontier Science Organisation ein Verbundprojekt eingeworben, um Struktur und Funktion des Magnetsinns in Fischen zu untersuchen. Michael Winklhofers Aufgabe im Team ist es, die Zellen magnetisch zu charakterisieren. „Das magnetische Dipolmoment ist hier die maßgebliche Größe, denn sie bestimmt die Empfindlichkeit des Magnetsinnes auf Feldänderungen und damit letztlich die Genauigkeit, mit der die einzelne Zelle das Magnetfeld detektieren kann.“

Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) © U.S. Fish and Wildlife Service

Forellen tragen Magnetzellen in der Nase

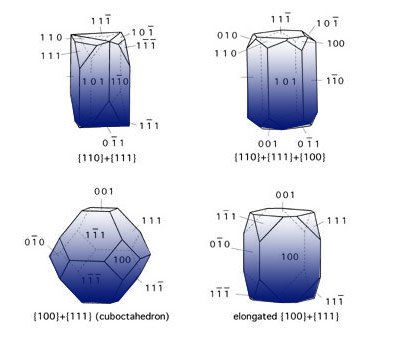

Bei den Regenbogenforellen – den engen Verwandten der wanderfreudigen pazifischen Lachse – sitzen die magnetithaltigen Nervenzellen in der Nase, genauer in den olfaktorischen Lamellen der Nasengrube. „Überraschenderweise sind die Magnetite in Forellen denen von magnetischen Bakterien viel ähnlicher als denen von Brieftauben“, berichtet er.

Um die Eigenschaften der magnetischen Zellen genauer zu untersuchen, muss er sie zunächst aus den Lamellen isolieren. Er löst das Bindegewebe mit Enzymen auf, legt die suspendierten Zellen unter sein mit Magnetspulen versehenes Mikroskop und lässt das künstliche Magnetfeld einfach rotieren. „Die magnetischen Zellen drehen sich dann ebenfalls“, sagt Winklhofer – genau wie magnetische Bakterien. „Und aus dem Drehverhalten lässt sich das magnetische Dipolmoment errechnen.“ Aber: Der Magnetismus der Fisch-Zellen sei zehnmal stärker als bei den Einzellern. „Wir kennen also mittlerweile die fundamentale magnetische Kenngröße der Kompassnadel in der Zelle.“

Art der Umwandlung in Nervenreiz noch unklar

Wie das magnetische Signal nach dessen Aufnahme letztlich in einen Nervenreiz umgewandelt wird, darüber können er und seine Kollegen derzeit aber nur Vermutungen anstellen. Was sie wissen: Das Magnetfeld übt auf die Magnetitkristalle ein Drehmoment aus. Die Zellen selbst drehen sich nicht, sie sind bei lebendigen Forellen fest im Gewebe integriert. Möglicherweise sind die Magnetitkristalle über ganz feine Fasern mit der Membran der Nervenzellen verbunden.

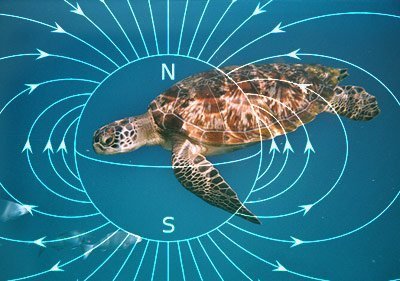

An der Inklination (Neigung) der Magnetfeldlinien orientieren sich offenbar die meisten Magnetsinne. Die Inklination nimmt zum Äquator hin ab. © NGDC/ NOAA

Selbst wenn sich die Kristalle nur minimal am Erdmagnetfeld ausrichten, würden sie leicht an den Fasern ziehen und damit einen Reiz an der Membran der Nervenzelle auslösen. Das magnetische Signal würde dort in ein elektrisches umgesetzt; ein sogenanntes Aktionspotential entsteht, das bis zum Gehirn weitergeleitet wird. Michael Winklhofers Projektpartner aus Cambridge haben immerhin schon erste Hinweise darauf gefunden, dass an den magnetithaltigen Zellen tatsächlich ein Nervenreiz entsteht. Auch sie haben einzelne Zellen im künstlichen Magnetfeld beobachtet und festgestellt, dass sich im Zuge einer Veränderung des Magnetfelds die Calciumkonzentration innerhalb der Nervenzelle ebenfalls verändert hat. „Das deutet auf die Entstehung eines Aktionspotentials hin.“

Fische „ertasten“ Magnetfeld-Veränderungen

Sicher ist auch: Obwohl der Magnetsinn bei Forellen in der Nase lokalisiert ist, können die Tiere das Erdmagnetfeld nicht riechen. „Die magnetischen Zellen leiten die Reize nicht an den Geruchsnerv weiter, sondern an den Nervus trigeminus, den Gesichtsnerv.“ Dieser Nerv registriere auch Druck. Die Tiere würden die Veränderungen im Erdmagnetfeld also gleichsam ertasten. Die Kompassnadeln aus Magnetit haben immer die Tendenz, sich nach magnetisch Nord auszurichten. Ist der Fisch in eine andere Richtung orientiert, lösen die Kompassnadeln eine Art Druckreiz aus, der umso heftiger ausfällt, je größer die Abweichung von der Nordrichtung ist.

„Der Fisch könnte über das richtungsabhängige Reizmuster also immer seine aktuelle Ausrichtung bezüglich magnetisch Nord bestimmen“, sagt Michael Winklhofer. „Es ist schwer, sich das als Mensch vorzustellen, da wir keinen Magnetsinn haben.“ Der Magnetsinn lässt sich wohl am ehesten mit unserem Gleichgewichtssinn vergleichen, der dem Gehirn meldet, wenn sich die aktuelle Position unseres Kopfes ändert.

Marieke Degen, Magazin Einsichten/ LMU München

Stand: 01.04.2011