Nicht immer muss eine Substanz oder eine Handlung ein solch extremes Positiv-Gefühl auslösen, wie es Kokain oder andere sogenannte harte Drogen innerhalb von Sekunden zu erzeugen vermögen. Häufig entwickeln sich Abhängigkeiten schleichend aus scheinbar harmlosen Alltagsgewohnheiten, sind dann aber ähnlich schwer abzulegen wie das Verlangen nach harten Drogen.

Auch Nikotin macht stark abhängig. © SXC

Bei den Substanz-Abhängigkeiten stehen dabei Nikotin, Tabletten und Alkohol ganz vorne auf der Häufigkeitsliste solcher schleichenden Süchte. Der allein in Deutschland durch Alkoholismus entstehende volkswirtschaftliche Schaden liegt nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts bei rund 20 Milliarden Euro jährlich und ist damit um ein Vielfaches höher als der durch harte Drogen verursachte. Das verwundert wenig, denn Alkoholismus ist viel weiter verbreitet als etwa Heroinabhängigkeit. Seit einigen Jahren machen auf das Problem der Gesellschaftsdroge Alkohol verschiedene Einrichtungen und auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung etwa mit ihrer Kampagne „Kenn dein Limit“ verstärkt aufmerksam. Dennoch gelten allein in der Bundesrepublik 1,3 Millionen Menschen offiziell als alkoholabhängig – und krank. Fast zehn Millionen gelten als gefährdet. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. So nehmen die Deutschen pro Kopf insgesamt zirka 12,9 Liter reinen Alkohol im Jahr zu sich – Kinder und Abstinente mit eingerechnet. Damit steht Deutschland im europäischen Vergleich ganz vorne.

Lähmung im Gehirn

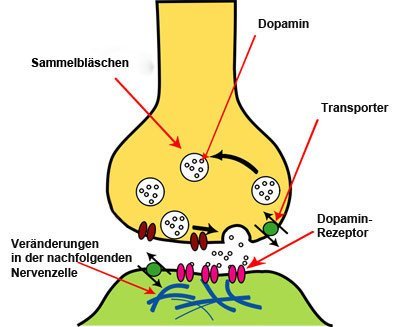

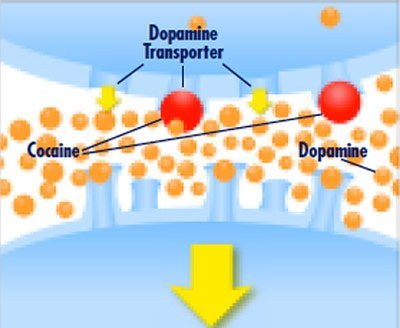

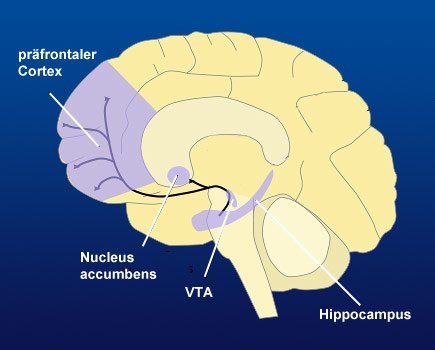

Alkohol wirkt nach einem etwas anderen Mechanismus als Kokain, hier stellen die sogenannten GABA-Rezeptoren einen wichtigen Faktor dar. Sie sitzen auf den hemmenden Synapsen im Gehirn und steuern deren Aktivität. Je mehr man trinkt, desto lahmer wird so das Gehirn bis es – im Extremfall – zum Blackout kommt. Alkohol gehört zudem zu jenen Substanzen, die quasi überall im Gehirn wirken. Bereits Minuten nach dem ersten Schluck, wirkt das Ethanol lähmend auf die Aktivität sämtlicher Gehirnareale, darunter auch jenen für die Motorik und das Sprachzentrum – wir beginnen zu lallen und taumeln beim Gehen. Gleichzeitig fördert der Alkohol aber auch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin und beeinflusst das Belohnungszentrum, wenn auch auf andere Weise und weniger extrem als das Kokain.

Der Alkohol führt zunächst zu einer verstärkten Dopamin-Ausschüttung. Später lähmt er vor allem das Gehirn. © SXC

Neben sozialer Situation und psychischer Befindlichkeit der Betroffenen spielen, wie Wissenschaftler bereits nachgewiesen haben, auch bei diesen schleichenden Süchten unterschiedliche Faktoren dafür eine Rolle, ob über diese Mechanismen eine Abhängigkeit entsteht. So lassen Zwillings- und Adoptionsstudien auf eine genetische Disposition für Alkoholismus schließen. Denn das Risiko für eine Erkrankung naher Verwandter ist um das Drei- bis Vierfache gegenüber Menschen ohne familiären Krankheitshintergrund erhöht. Auch bestimmte Enzyme wie das Neprilysin, welches kürzlich bei Mäusen in Zusammenhang mit exzessivem Alkoholkonsum in Stresssituationen gebracht wurde, beeinflussen die Entstehung von Abhängigkeiten.

Gesellschaftlich akzeptiert

Besonders die unauffälligeren Drogen wie Alkohol oder Nikotin sind in unserer Gesellschaft weitgehend akzeptiert, sie gehören oft zum sozialen Umgang dazu. Deshalb fällt es häufig weder den Betroffenen noch dem sozialen Umfeld und der Familie rechtzeitig auf, wenn jemand in eine Abhängigkeit hineingleitet. Da gibt es zunächst etwa Saufgelage nur in Gesellschaft und mit Freunden, später auch allein oder unverhältnismäßig häufig. So werden die das Suchtverhalten tolerierenden Situationen beispielsweise zwanghaft herbeigeführt. Wenn die Freunde nicht können, geht man halt mit jemand anderem in die Kneipe oder allein. Dabei muss die Abhängigkeit nicht immer durch Exzess oder Regelmäßigkeit gekennzeichnet sein. Die klassischen Quartalstrinker nutzen so die Ausrede „Ich trinke ja nicht immer“, während die Pegeltrinker sagen können „Ich bin ja nie betrunken“. Gleiches gilt für viele andere Abhängigkeiten.

Das letzte Abendmahl als Trink-Gelage. © gemeinfrei

Welche Abhängigkeiten eine Gesellschaft begünstigt, ist zudem kulturell bedingt. In Deutschland ist Alkohol gesellschaftsfähig und wird in der Öffentlichkeit nicht nur toleriert, sondern gehört vielmehr ins Bild. In anderen Europäischen Ländern wie Spanien ist es dagegen undenkbar, mit einer Flasche Bier in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Ist man es doch, ist dies bereits ein deutliches Zeichen für den sozialen Abstieg.

Aber auch nicht-stoffliche Abhängigkeiten bleiben oft über lange Zeiträume unbemerkt. Arbeitet jemand übermäßig viel oder treibt Sport, bis er umfällt, wird dies in vielen Fällen nicht als Sucht erkannt, da es sich um Tätigkeiten handelt, die klassisch mit Disziplin und Motivation assoziiert werden und somit nicht ins „typische“ Bild eines Süchtigen passen. Denn dieser gilt bis heute vielerorts als schwach und undiszipliniert, denn er kann nicht ohne seine Droge. Trotzdem können auch diese vermeintlich gesunden Süchte genauso körperliche und soziale Schäden nach sich ziehen.

Kathrin Bernard

Stand: 22.02.2013