Nicht nur als Babys brauchen wir Berührung, damit es uns gut geht. „Berührungen haben für Lebewesen einen Stellenwert wie die Luft zum Atmen“, hat der Psychologe Martin Grunwald einmal in einem Interview mit „Die Zeit“ konstatiert. Man könnte auch sagen: Nur mithilfe von körperlicher Nähe können wir die Herausforderungen unseres Alltags problemlos meistern.

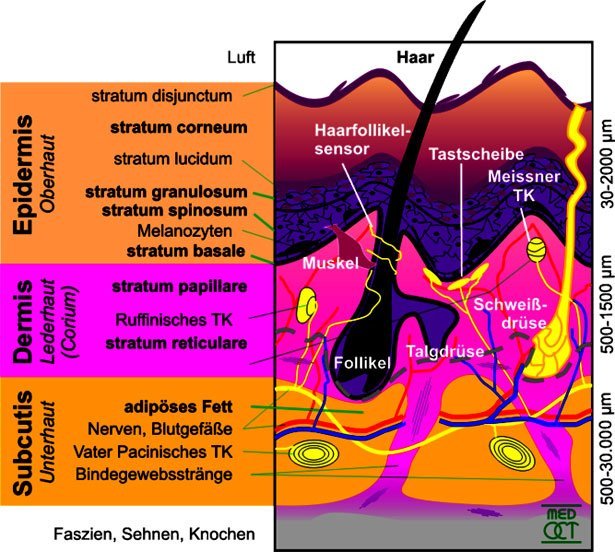

In allen drei Schichten der Haut sitzen Tastsensoren wie die auf Druck spezialisierten Meissner-Körperchen. © medOCT-group/ CC-by-sa 2.0 Auf Berührungsreiz folgt Gehirnreaktion

Das Geheimnis hinter der Macht der Berührungen steckt in den Prozessen, die sie im menschlichen Körper auslösen. Werden wir angefasst, wird dieser Reiz von verschiedenen Arten von Berührungssensoren in der Haut aufgenommen. Diese spezialisierten Rezeptoren sitzen in allen drei Schichten der anderthalb bis zwei Quadratmeter großen Schutzhülle um unser Körperinneres, von der Epidermis über die Leder- bis zur Unterhaut.

Dort registrieren sie so unterschiedliche Reize wie Druck, Dehnung, Vibration oder Schmerz. Über Nervenbahnen melden die Sinneszellen ihre Erregung dem Gehirn. Die eingehenden Signale haben es in sich, denn sie können unsere Psyche entscheidend beeinflussen. So veranlassen sie bei angenehmen Berührungen zum Beispiel, dass Botenstoffe wie das „Glückshormon“ Dopamin oder das als Bindungs- und Kuschelhormon bekannte Oxytocin ausgeschüttet werden. Gleichzeitig dämpfen sie das Stresszentrum und führen dazu, dass der Cortisol-Spiegel sinkt.

Angenehme Berührungen setzen Glückshormone frei. © Charlotte Na/ Freeimages

Hilfe bei der Stressbewältigung

Berührungen können deshalb beruhigend wirken, Ängste nehmen und uns stressige Situationen besser meistern lassen. Experimente zeigen: Frauen schneiden in psychosozialen Stresstests grundsätzlich besser ab, wenn sie zuvor oder währenddessen die körperliche Nähe ihres Partners genießen durften – sei es in Form von Händchenhalten oder einer Schulter-Nacken-Massage.

Tatsächlich scheint die emotionale Beruhigung auch das Sozialverhalten sowie die kognitive Leistungsfähigkeit zu beeinflussen. So haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich Teilnehmer strategischer Spiele kooperativer verhalten, wenn sie einander ab und zu anfassen – und dass Berührungen gedankliche Blockaden lösen können. Letzteres funktioniert sogar, wenn wir uns selbst berühren. Unbewusst scheinen wir das zu wissen. Denn mit Ausnahme von Affen ist der Mensch das einzige Tier, dass sich ohne erkenntlichen Grund von außen hin und wieder ins Gesicht fasst – vor allem in stressigen Situationen.

Vor kurzem haben Leipziger Forscher nachgewiesen, was diese Selbstberührung im Gehirn bewirkt. Im Experiment berührten Probanden immer dann ihr Gesicht, wenn der Arbeitsspeicher ausgelastet war und das Hirn Zeichen emotionaler Belastung zeigte. Nach der Berührung veränderte sich die Situation dann deutlich: Es schien, als habe die spontane Gesichtsberührung dabei geholfen, sowohl Störungen der Informationsverarbeitung als auch das Stressempfinden zu beheben.

Stärkung fürs Immunsystem

Wenn sich das emotionale Empfinden ändert, profitiert auch der Körper. Die durch Berührungen ausgeschütteten Botenstoffe können deshalb dabei helfen, gesund zu bleiben. Sie senken Pulsschlag und Blutdruck – bei regelmäßigem Kuscheln sogar langfristig. Auf diese Weise vermag Berührung das Risiko für koronare Herzerkrankungen zu vermindern.

Auch das Immunsystem ist ein Nutznießer von Streicheleinheiten. Regelmäßige Umarmungen oder Massagen stärken die Immunreaktion, indem sie unter anderem die Anzahl der natürlichen Killerzellen im Blut erhöhen. Welchen durchschlagenden Effekt das hat, offenbart ein Experiment von Sheldon Cohen und seinen Kollegen von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh: Das Team befragte 404 Probanden nach ihren sozialen Kontakten und infizierte sie anschließend mit Erkältungsviren.

Das Ergebnis: Wer zuvor angegeben hatte, intensive emotionale Unterstützung von seinen Mitmenschen zu erfahren und oft in den Arm genommen zu werden, bekam seltener Schnupfen. Setzten sich die Viren trotz Kuschelschutz durch, waren die Symptome immerhin weniger stark und langanhaltend als bei anderen Testpersonen. „Je mehr Umarmungen jemand bekam, umso besser war er vor Infekten geschützt“, sagt Cohen.

Daniela Albat

Stand: 02.09.2016