Polarlichter sind kein rein irdisches Phänomen: Die faszinierenden Himmelslichter lassen sich in unserem Sonnensystem auch bei Mars, Jupiter und Saturn beobachten. Teilweise ähneln sie in ihrem Aussehen und ihrer Verteilung stark den Polarlichtern der Erde. Doch der Mechanismus hinter diesen außerirdischen Auroras ist in einigen Fällen überraschend anders.

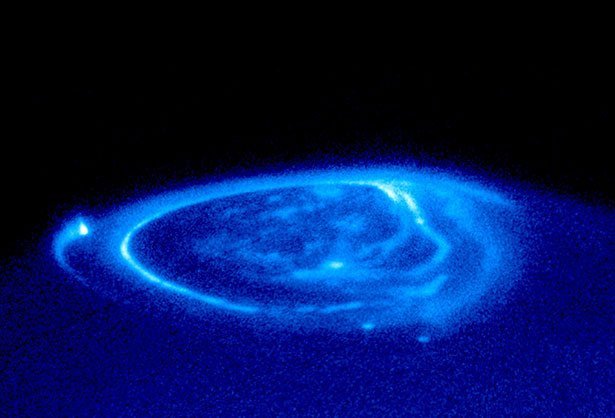

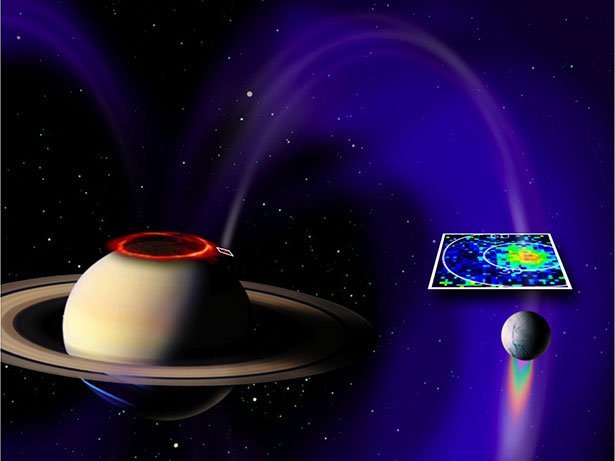

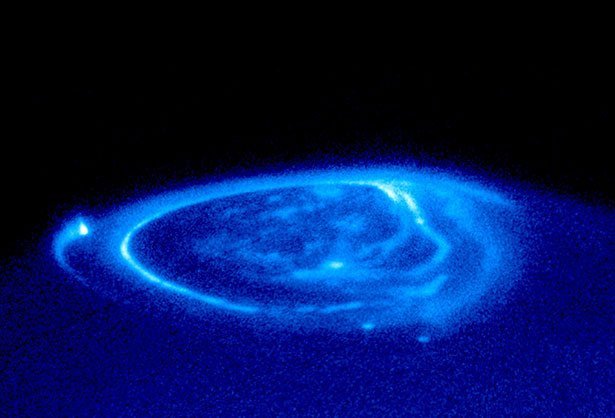

Polarlicht am Nordpol des Jupiter © NASA, John Clarke/ University of Michigan

Jupiter: Die Mega-Aurora

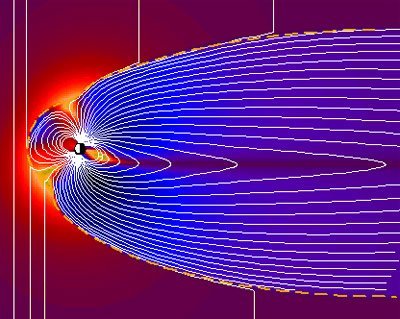

Auf den ersten Blick sind die Polarlichter des Jupiter denen der Erde sehr ähnlich: Auch sie konzentrieren sich in den Polarregionen und bilden dort leuchtende Ringe. Doch ihre Ausdehnung und Energie ist um ein Vielfaches höher als bei ihren irdischen Entsprechungen. Die von den Jupiter-Auroras ausgehende Strahlung ist sogar so stark, dass sie der Erfinder und Radiopionier Nikola Tesla bereits um 1900 mit seinen Geräten einfing – ohne damals zu ahnen, woher diese rätselhaften Radiopulse stammten.

Das Seltsame daran: Die Jupiter-Polarlichter sind so intensiv, dass der Sonnenwind allein nicht ihre Ursache sein kann. Es muss eine weitere Quelle geladener Teilchen geben, die diese Leuchterscheinungen in der Jupitermagnetosphäre auslösen. Was dahinter steckt, haben erst in den letzten Jahren Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops und Daten der NASA-Raumsonde Juno enthüllt.

Mond als „Treibstoff“-Lieferant

Sie zeigen, dass ein Teil des Aurora-„Treibstoffs“ vom innersten Jupitermond Io stammt. Die unzähligen aktiven Vulkane dieses Mondes schleudern große Mengen an Teilchen ins All hinaus. Weil das Magnetfeld des Jupiter so groß ist, dass es Io mit einschließt, „fangen“ die jovianischen Magnetfeldlinien diese Teilchen ein. Sie werden beschleunigt und rasen entlang der Feldlinien bis in die polnahe Atmosphäre des Gasriesen. Dort tragen sie zu den Auroras bei.

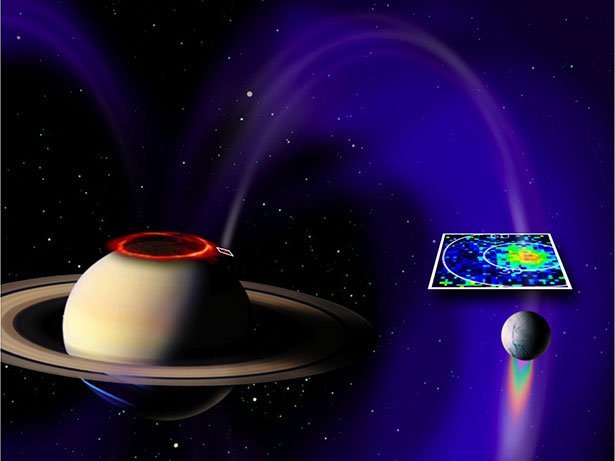

Eine magnetische Teilchenbrücke verbindet Enceladus und Saturn und hinterlässt Spuren in dessen Polarlicht. © NASA/JPL, JHUAPL, University of Colorado/ Central Arizona College/SSI

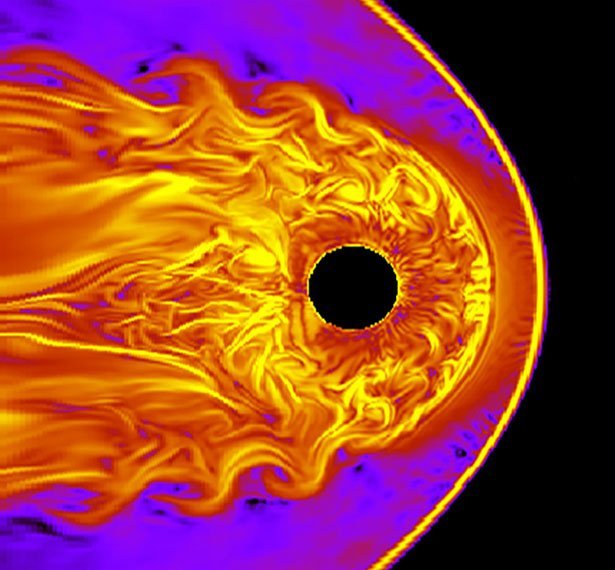

Ähnlich ist es beim Saturn: Auch bei diesem Gasriesen trägt ein Mond zur Entstehung der Polarlichter bei. Daten der NASA-Raumsonde Cassini haben enthüllt, dass es eine Brücke aus geladenen Teilchen zwischen dem Saturn und seinem gut 230.000 Kilometer entfernten Mond Enceladus gibt. Die Elektronen dieses Strahls geben Energie ab, die auf dem Saturn als leuchtender UV-„Fußabdruck“ im Polarlicht um den Nordpol zu erkennen ist.

Mars: Ein ganzer Planet leuchtet

Noch rätselhafter sind jedoch die Polarlichter des Mars. Denn unser Nachbarplanet besitzt kein globales Magnetfeld – ihm fehlt damit eigentlich die Voraussetzung für die Auroras. Stattdessen gibt es vor allem auf der Südhalbkugel nur einige lokale Magnetfelder, die pilzförmig aus dem Untergrund in die Höhe ragen. Dadurch existieren auf dem Roten Planeten nicht zwei große Magnetpole, sondern viele kleinere polähnliche Magnetmuster.

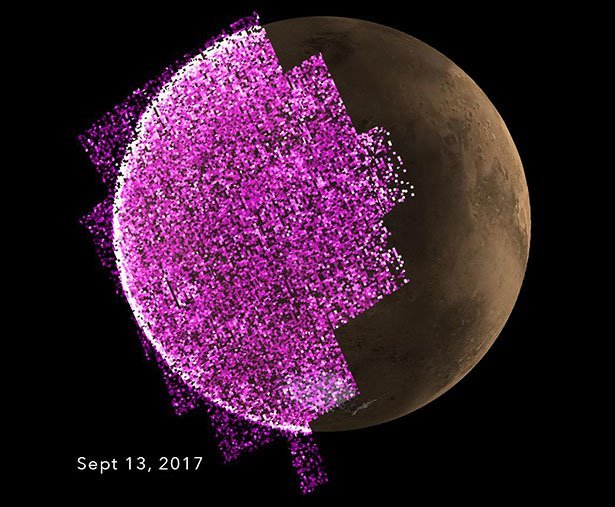

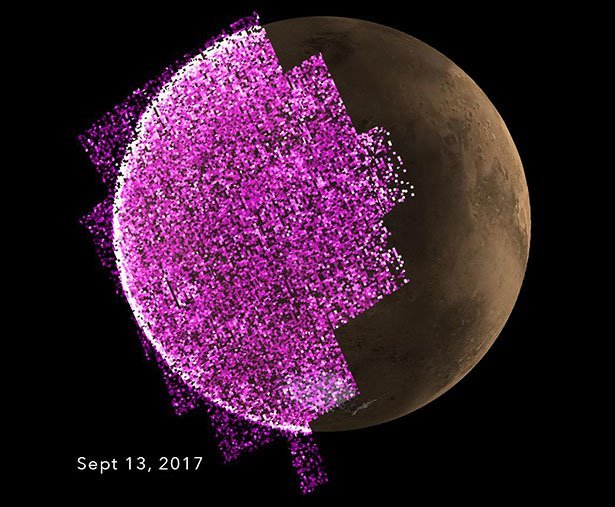

Beim Sonnensturm vom 12./13. September 2017 leuchteten über dem gesamten Mars Polarlichter im UV-Bereich. © NASA/GSFC, University of Colorado

Trotzdem können auch über diesen marsianischen „Magnetpilzen“ Polarlichter entstehen, wie Astronomen im Jahr 2004 entdeckten. Sie leuchten vorwiegend im UV-Bereich. Noch seltsamer aber: Sogar auf der Nordhälfte des Planeten, wo es gar keine Magnetfelder gibt, hat die Raumsonde MAVEN im Jahr 2015 solche Auroras beobachtet.

Als dann im September 20176 ein starker Sonnensturm den Mars traf, registrierte die MAVEN-Sonde noch Erstaunlicheres: Der ganze Planet glühte plötzlich im UV-Licht auf – über dem gesamten Mars leuchtete mehr als zwei Tage lang eine große Aurora. Offenbar verursachten Teilchenkollisionen in der gesamten Marsatmosphäre dieses Phänomen. Wie die Teilchen jedoch ohne Magnetfeld ausreichend beschleunigt werden, um die nötige Energie dafür zu erhalten, ist bisher ein Rätsel.

Nadja Podbregar