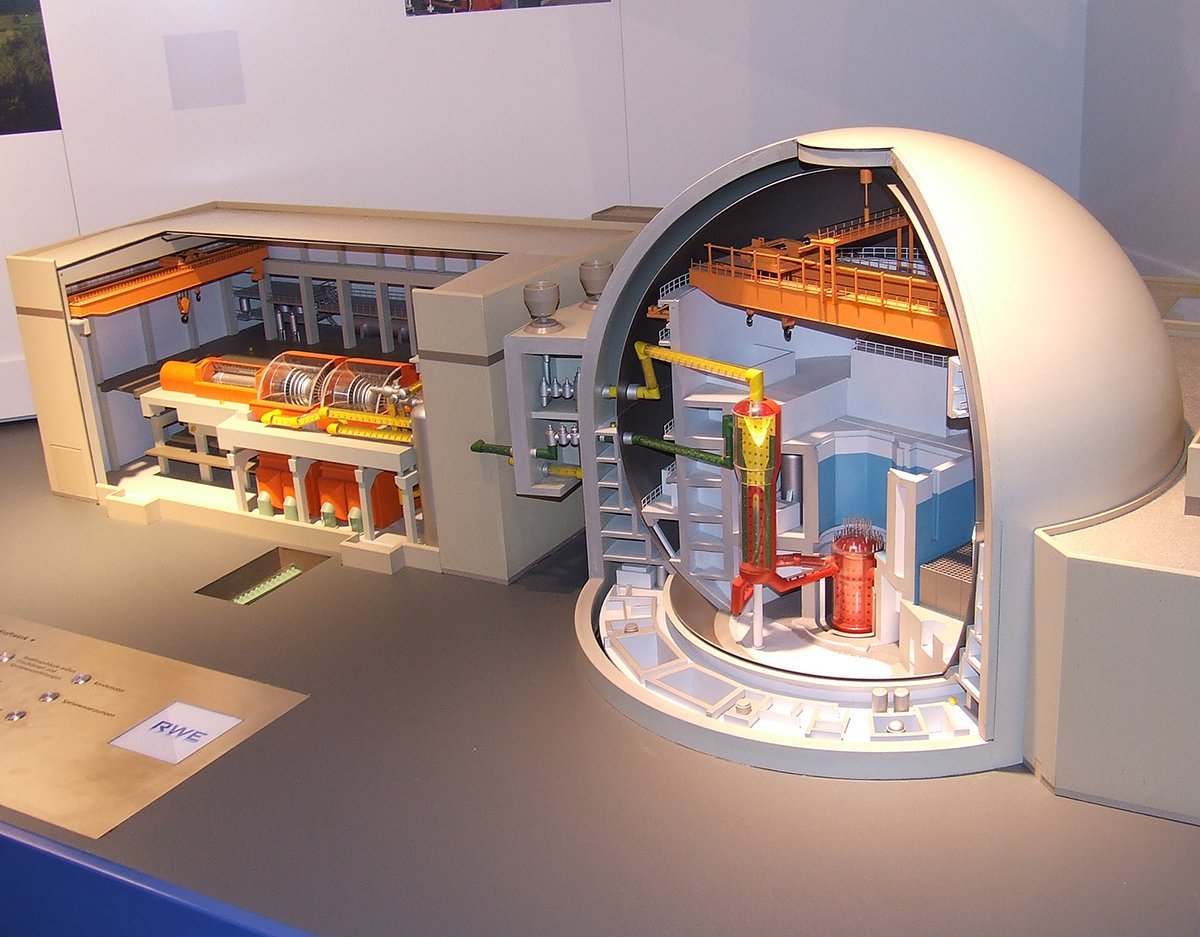

Sind die Brennelemente aus einem abgeschalteten Atomkraftwerk entfernt, beginnt die Hauptarbeit. Doch bevor ein Betreiber die offizielle Genehmigung für die Stilllegung und damit den Rückbau bekommt, muss er detaillierte Pläne für das weitere Vorgehen vorlegen und – vor allem – für jedes Bauteil zunächst einmal messen, wie stark radioaktiv kontaminiert es ist.

Der klassische Geigerzähler reicht leider nicht, um die gesamte Kontamination in Reaktorbauteilen zu erfassen. © dennisvdw/ iStock.com

Kontamination ist nicht gleich Kontamination

Doch diese Messungen sind alles andere als einfach. Zum einen sind viele Bauteile anfangs noch gar nicht zugänglich und können daher erst dann ausgemessen werden, wenn der Rückbau schon im Gang ist. Zum anderen aber gibt es zwei verschiedene Arten der Kontamination, die jeweils eigene Messverfahren erfordern.

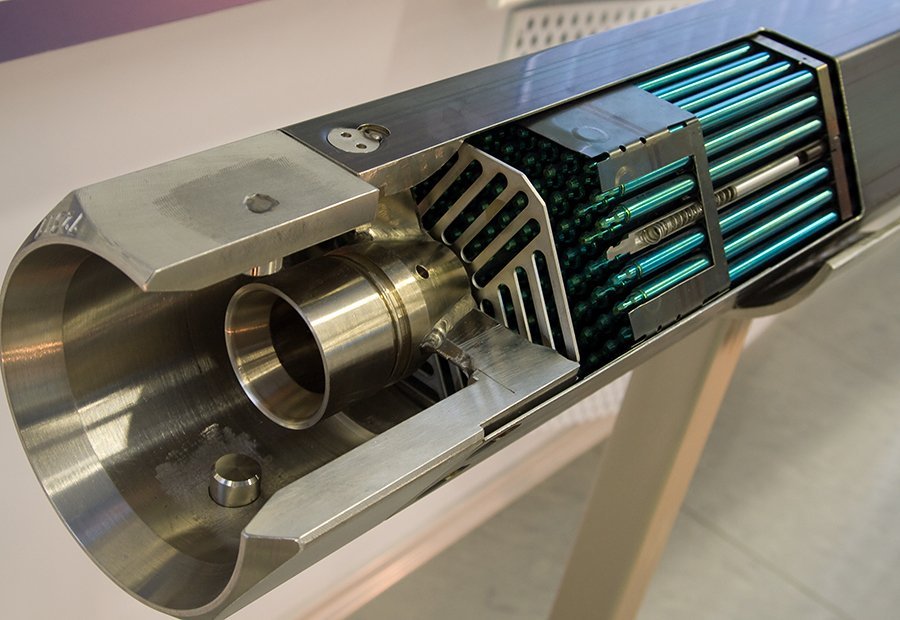

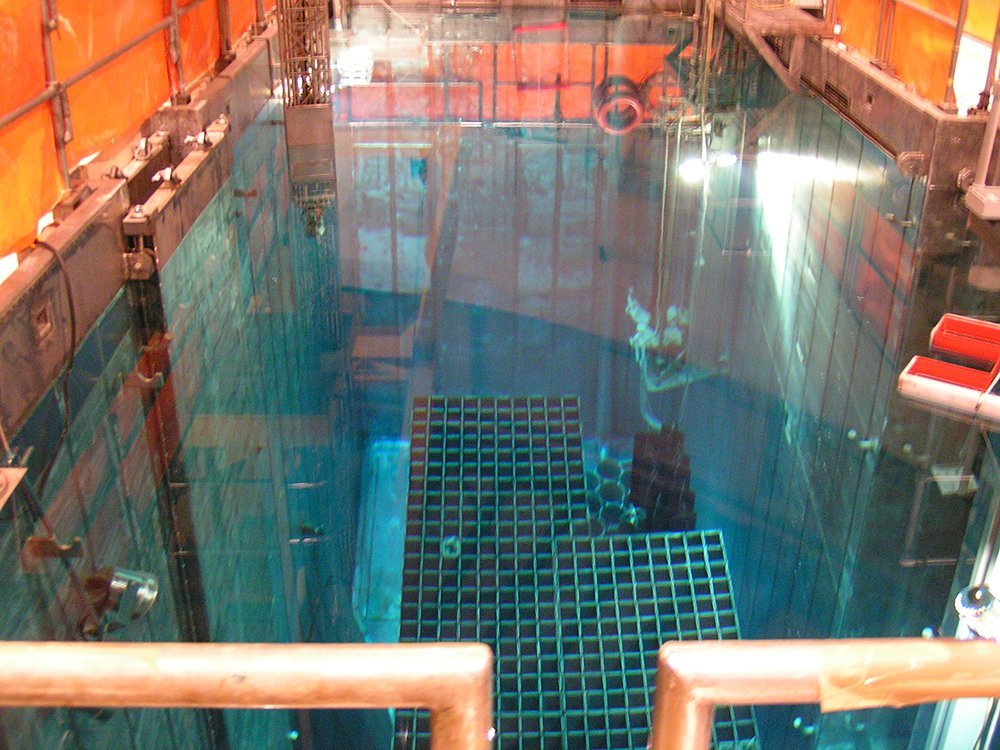

Der erste Fall ist die direkte Kontamination durch Kontakt mit den im Reaktorkern erzeugten Radionukliden. Diese Zerfallsprodukte, darunter radioaktives Cäsium und Strontium, können durch Mikrorisse in den Brennstabhüllen ins Kühlwasser übergehen. Im Laufe der Zeit lagern sie sich dadurch unter anderem an den Wänden des Reaktorkerns und an den Oberflächen der Leitungen, Pumpen und Ventile des Primär-Kühlkreislaufs ab. Diese Radionuklide lassen sich meist relativ gut nachweisen – teils über ihre Gammastrahlung, teils über direkte Nachweismethoden.

Durch Neutronen aktiviert

Anders ist dies mit der sogenannten Aktivierung. Sie wird durch die Neutronen verursacht, die beim Kernzerfall im Reaktor freigesetzt werden. Diese Elementarteilchen können tief in Beton, Stahl und andere Materialien eindringen und sogar den Stahlbehälter des Reaktorkerns durchschlagen. Wenn diese Neutronen mit den Atomkernen des Baumaterials kollidieren, werden sie absorbiert und verändern die Neutronenzahl im Atomkern – es entsteht ein neues, oft radioaktives Isotop dieses Elements.

Durch die Neutronenaktivierung können in den Bauteilen unzählige verschiedene radioaktive Isotope entstehen. Denn ihre Menge und Zusammensetzung hängt von der Materialmischung ab. So bilden die im Stahl oder dem Material der Brennstabhüllen enthaltenen Metalle radioaktive Isotope von Zirkonium, Nickel, Kobalt, Eisen, Mangan, Aluminium und Chrom. Aus den Atomkomponenten von Beton, Kühlwasser und anderen Bauteilen entstehen radioaktive Isotope von Phosphor, Kohlenstoff oder Silizium.

Schwer zu messen

Das Problem jedoch: Während die oberflächliche Kontamination durch Zerfallsprodukte leicht zu messen ist, ist dies für die Aktivierung nicht der Fall. Denn viele dieser Radionuklide sind nicht über Gammastrahlung nachzuweisen. Ob und wie viele von ihnen ein Bauteil enthält, lässt sich daher nur indirekt bestimmen. So kommen einige dieser Isotope immer gemeinsam mit einfacher nachweisbaren Radionukliden vor, so dass ihre Menge zumindest grob geschätzt werden kann.

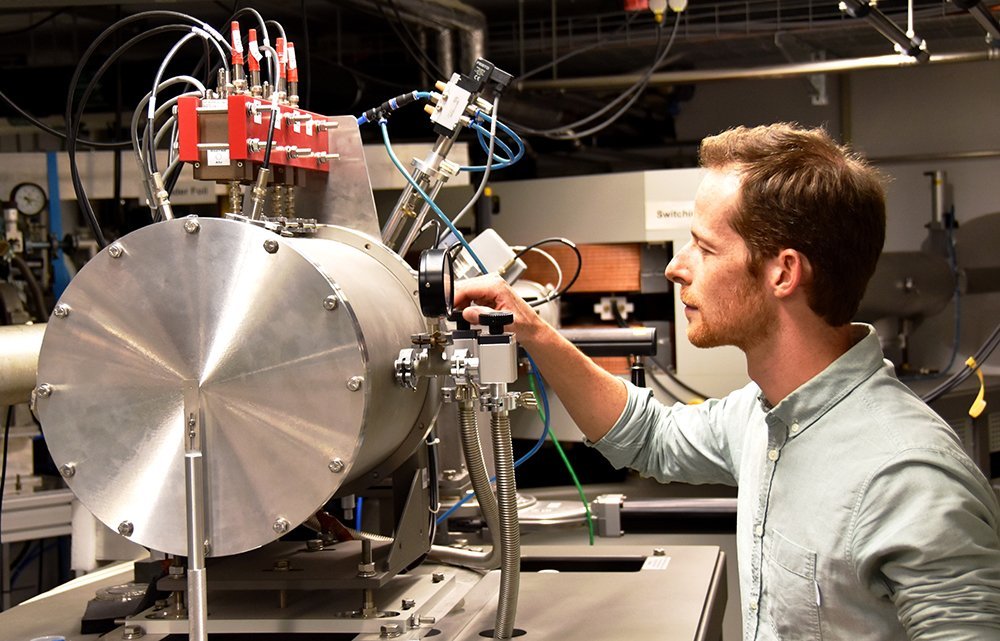

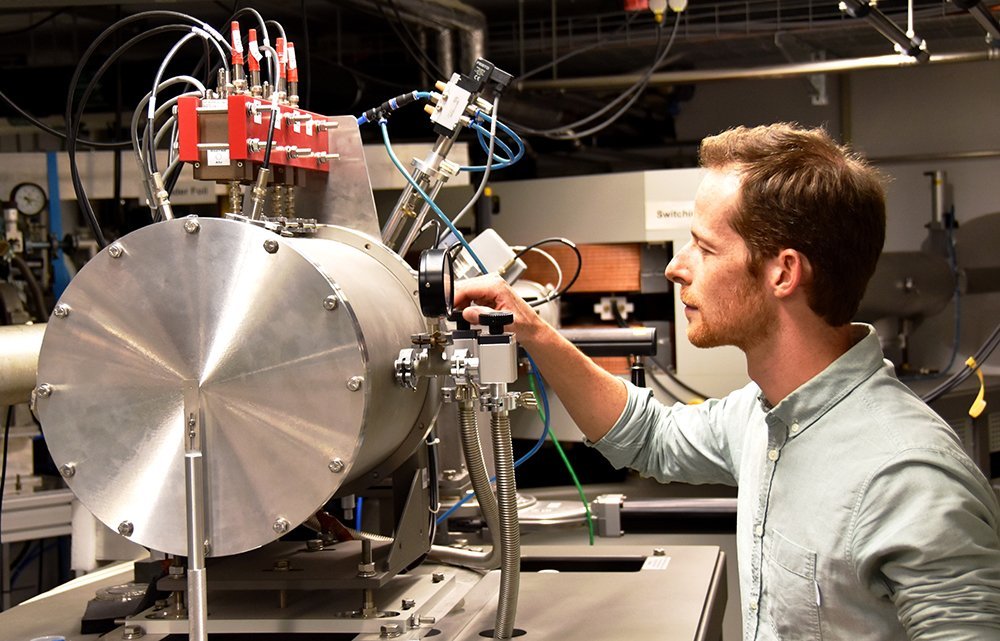

Matthias Dewald von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) an einem der Beschleuniger-Massenspektrometer ihres AMS-Systems. © Sven Dokter/ GRS

Doch diese Methoden haben Grenzen. Sind die nicht direkt messbaren Radionuklide beispielsweise langlebiger als das Indikator-Nuklid, scheitern die indirekten Messungen. Manchmal ist das messbare Radionuklid zudem nur in sehr geringen Spuren vorhanden, was die Einschätzung der tatsächlichen Belastung eines Bauteils fast unmöglich macht.

Eine Lösung für dieses Dilemma könnte die im Herbst 2018 vorgestellte Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) bieten. Dabei wird die Probe mithilfe eines Massenspektrometers und eines Beschleunigers so zerlegt, dass nur noch ionisierte Atome übrigbleiben. Unter diesen identifiziert dann ein zweites Massenspektrometer die Art und Menge der radioaktiven Isotope. Das Verfahren ist laut Forschern so genau, dass man selbst ein einzelnes Radionuklid in bis zu zehn Billiarden nicht-radioaktiven Isotopen aufspüren könnte. Noch allerdings ist das AMS nicht praxistauglich. Bis es bei abgeschalteten Atomkraftwerken zum Einsatz kommt, könnte es daher noch dauern.

Langwieriger Genehmigungsprozess

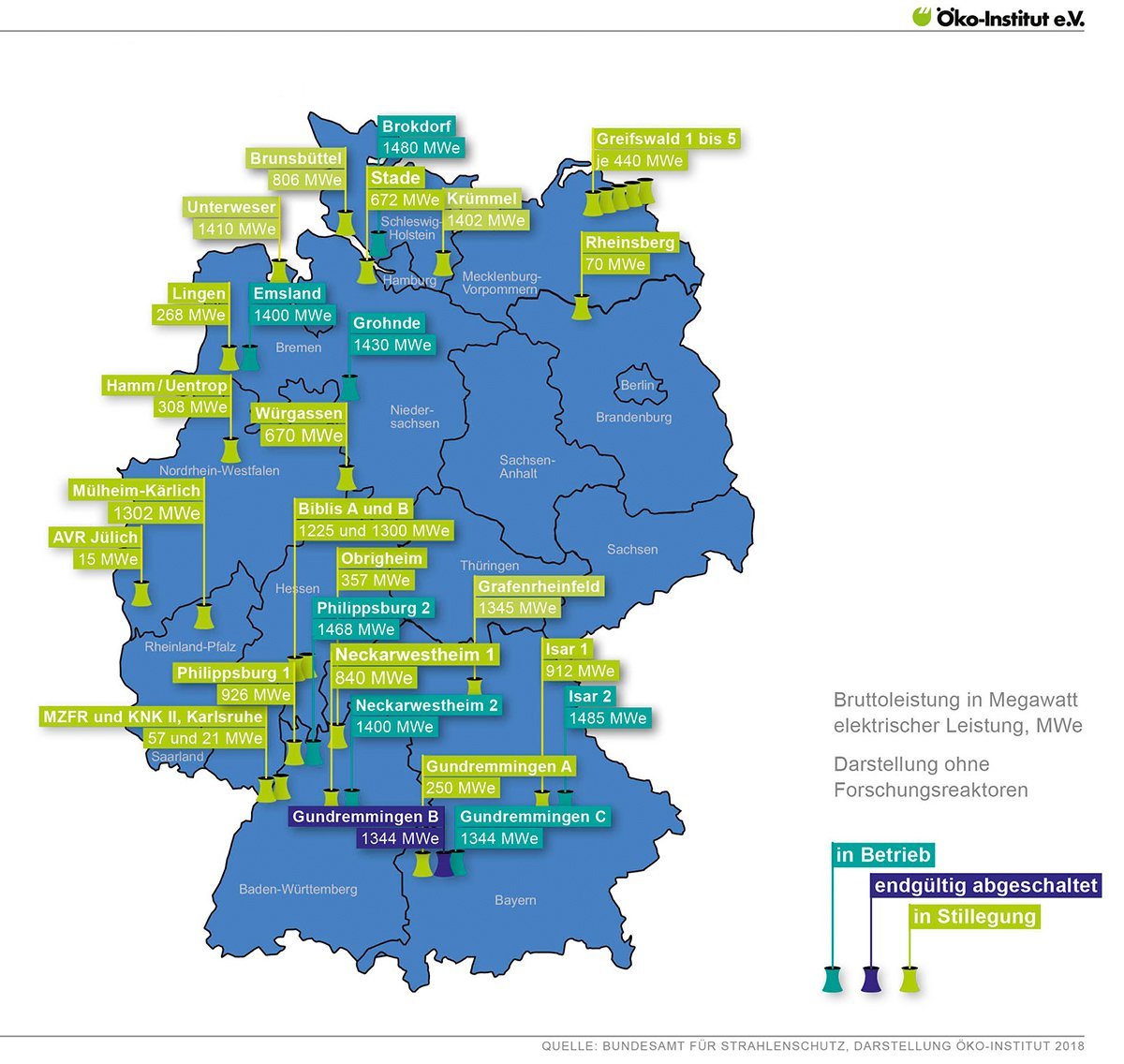

Sind die Messungen abgeschlossen und die Kontamination zumindest der wichtigsten Komponenten bekannt, stellt der Kraftwerksbetreiber seinen Stilllegungsantrag bei der zuständigen Behörde – meist dem Landes-Umweltministerium. Bis die Entscheidung gefallen und die Stilllegung offiziell genehmigt ist, dauert es jedoch meist mehrere Jahre. Momentan (Stand Sommer 2019) gelten 25 Reaktoren in Deutschland offiziell als stillgelegt, darunter sowohl Forschungsreaktoren als auch zur Stromerzeugung genutzte Meiler.