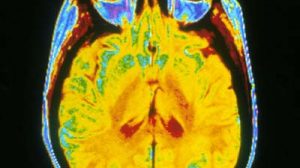

Woher wissen wir, wo wir uns befinden? Diese Frage kann jetzt ein neues theoretisches Modell der Vorgänge bei unserer Orientierung beantworten. Es zeigt unter anderem, dass im Gehirn zwei verschiedene Zelltypen zusammenwirken, damit wir wissen, in welche Richtung wir schauen und wie unsere Position im Raum ist.

{1l}

Zur Orientierung brauchen wir vor allem zwei Informationen: Wo bin ich und in welche Richtung schaue ich gerade? Aus Experimenten an Ratten weiß man, dass diese Informationen im Gehirn sehr direkt und unabhängig voneinander zugänglich sind. Wenige Minuten nachdem die Ratte eine neue Umgebung erkundet hat, haben sich so genannte Ortszellen und Kopfrichtungszellen etabliert. Ortszellen sind aktiv, wenn sich die Ratte an einem bestimmten Ort aufhält, egal in welche Richtung sie schaut. Kopfrichtungszellen kodieren dagegen, in welche Richtung die Ratte blickt – unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.

Auch beim Menschen gibt es vermutlich solche und weitere Zelltypen, die spezifisch zur Orientierung dienen. Wissenschaftler um Mathias Franzius und Laurenz Wiskott von der Humboldt-Universität und dem Bernstein Zentrum für Computational Neuroscience Berlin haben nun ein theoretisches Modell entwickelt, das die Entstehung aller bekannten Orientierungszellen im Gehirn von Ratten und Primaten erklären kann. Die Arbeit wird am 31. August 2007 in der wissenschaftlichen Zeitschrift PLoS Computational Biology publiziert.

Zelltypen entstehen automatisch

Das Modell der Berliner Forscher analysiert realistische Bilddaten, die den visuellen Eindruck einer Ratte bei ihrem Gang durch den Käfig wiedergeben. Der Kern ihres Modells ist ein mathematischer Algorithmus namens „Slow Feature Analysis“, der die für die Orientierung relevante Information aus den Bilddaten extrahiert. Mit Hilfe dieses Algorithmus lässt das Modell Ortszellen und Kopfrichtungszellen entstehen – ohne dass dies eine Vorgabe des Modells gewesen wäre.

Jeder Rezeptor im Auge erfasst nur einen sehr kleinen Ausschnitt des visuellen Gesamtbildes. Lenken wir die Blickrichtung beispielsweise nur ein wenig nach links, wird jeder einzelne Rezeptor eine ganz andere Information weitergeben als vorher. Während die Sensoren ständig wechselnde Daten liefern, verändern sich die für die Orientierung relevanten Informationen sehr viel langsamer – der Gesamtbildeindruck in diesem Beispiel bleibt fast konstant. Merkmale, die sich nur langsam verändern, können mit Hilfe der Slow Feature Analysis aus den Bilddaten gewonnen werden.

Landkarte im Gehirn

Mit ihrem Modell konnten die Wissenschaftler zeigen, dass mit der Slow Feature Analysis aus der linearen Folge von visuellen Eindrücken, die die Ratte bei ihren Erkundungsgängen erhält, eine Art kognitive Landkarte im Gehirn entstehen kann. Positionen werden in dieser Karte durch Ortszellen und Himmelrichtungen durch Kopfrichtungszellen wiedergegeben. Erst nach diesem Lernprozess können völlig unterschiedliche visuelle Eindrücke die gleichen Orts- oder Kopfrichtungszellen aktivieren – sitzt die Ratte beispielsweise in der nördlichen Ecke ihres Käfigs, sind die gleichen Ortszellen aktiv, egal ob sie nach Osten oder Westen schaut.

(Humboldt Universität, 31.08.2007 – NPO)