Der größte Teil des heute geförderten Erdöls zeichnet sich durch eine geringe Dichte und Viskosität aus. Entsprechend einfach und kostengünstig kann es gefördert werden. Doch aufgrund der knapper werdenden Ressourcen werden auch zunehmend zähe und daher nur schwer zu fördernde Erdöle wirtschaftlich immer interessanter. Nun konnten Wissenschaftler jedoch nachweisen, dass Mikroben in diesen Lagerstätten leben und sich sogar von den Erdölen ernähren. Ihre Stoffwechselaktivitäten mindern die Qualität des Öls und führen zu Problemen bei der Förderung.

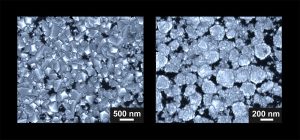

Die Entstehung von großen Mengen zähen Erdöls ist vor allem auf die Aktivität von Mikroorganismen in den Lagerstätten zurückzuführen. So sind beispielsweise sulfatreduzierende Bakterien in der Lage, bestimmte Kohlenwasserstoffe aus Erdöllagerstätten als Energiequelle für ihre Stoffwechselprozesse zu verwerten. Doch die Mikroben sind auch in der „Tiefen Biosphäre“ auf flüssiges Wasser als Lebensraum angewiesen. Entsprechend siedeln sie bevorzugt an der Grenze von Öl- und Wasservorkommen. Wenn dann noch Sulfat oder Kohlendioxid für die Atmung und andere lebenswichtige Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor im Wasser vorkommen, sind die Bedingungen für den biologischen Erdölabbau besonders gut.

Erdölfressern auf der Spur

Um die Mechanismen und Effekte des biologischen Erdölabbaus besser zu verstehen untersucht Heinz Wilkes vom GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam zusammen mit seinem Team die Mechanismen, die zum Entstehen des zähen Erdöls führen. Die Forscher konnten nachweisen, dass mikrobielle Stoffwechselprozesse in Erdöllagerstätten unter anaeroben Bedingungen stattfinden können. Dies erklärt die enormen Mengen an biologisch abgebauten Erdölen in vielen Lagerstätten, obwohl dort nicht ausreichend Sauerstoff zur Verfügung steht. Die Forschungsergebnisse lassen zudem vermuten, dass der biologische Erdölabbau in Abhängigkeit von den jeweiligen geologischen Gegebenheiten in verschiedenen Lagerstätten zu höchst unterschiedlichen Veränderungen der Erdölzusammensetzung führen kann.

Denn da die Mikroorganismen bestimmte Erdölbestandteile bevorzugt „fressen“, verändern sich die Zusammensetzung und damit auch die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Rückstände. So führt die mikrobielle Aktivität in der Lagerstätte zu einer deutlichen Minderung der Erdölqualität. Besonders die hohen Gehalte an Schwefel, organischen Säuren und Metallen verursachen erhebliche Probleme bei der Förderung und Verarbeitung. Die Mikroben können zum Beispiel Schwefelwasserstoff bilden, der für den Menschen extrem giftig ist. Wenn sich dieses Gas mit Eisen oder anderen Metallen verbindet, bilden sich feste, schwarze Krusten, die die Förderanlagen verstopfen. Zudem fördert das giftige Gas die Korrosion der Pipelines.

Wirtschaftlichkeit einschätzen

Bei steigendem Ausmaß des biologischen Abbaus sinkt aber auch die so genannte „API-Dichte“. Dieser physikalische Parameter, basiert auf der spezifischen Dichte des Erdöls. Er ist der wichtigste Indikator der Erdölindustrie für die Qualität und damit auch den wirtschaftlichen Wert von Erdölen. Dem Geologen Rouven Elias vom GFZ Potsdam ist es in diesem Zusammenhang gelungen, durch spezielle Analysemethoden die API-Dichte von der chemischen Beschaffenheit der Öle abzuleiten und damit eine bessere Vorhersage über die Qualität der Lagerstätte vor der Förderung zu ermöglichen. Die Besonderheit: Schon an einer Kleinstprobe aus einer Probebohrung lässt sich so die Ölqualität bestimmen, was die Suche nach geeigneten Lagerstätten erheblich vereinfacht.

Links

Faltblatt „Fett vor 200 Mio Jahren – Erdöl heute“ (pdf, 0,4 MB)

Tiefe Biosphäre – Forschung am GFZ Potsdam

(Heinz Wilkes & Rouven Elias, GFZ Potsdam, 13.04.2007 – AHE)