Baseler Forscher haben mit einem speziellen Röntgenverfahren so genau ins menschliche Hirn geschaut wie nie zuvor. Mit der neuen Methode ist es ihnen gelungen, ohne Kontrastmittel sogar einzelne Zellen sichtbar zu machen. Die Technik könnte künftig bei der Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs helfen, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin „Journal of The Royal Society Interface“.

Bildgebende Verfahren sind aus der modernen Medizin längst nicht mehr wegzudenken. Die heute gebräuchlichen Methoden haben allerdings Nachteile: Röntgengeräte liefern zwar scharfe Bilder von Knochen und Zähnen, doch Weichteile im Körper – aus denen zum Beispiel das Gehirn aufgebaut ist – lassen sich damit nur schlecht voneinander unterscheiden. Die Magnetresonanztomographie löst diese Probleme zwar gut, aber ihre räumliche Auflösung ist zu gering, um einzelne Zellen abzubilden.

Abgelenkte Röntgenstrahlen

Forscher um Bert Müller vom Biomaterials Science Center der Universität Basel nun jedoch Bilder aufgenommen, auf denen nicht nur die weichen Gewebe des Gehirns unterschieden werden können, sondern sogar auch einzelne Zellen zu sehen sind. Sie verwendeten dazu eine ganz neue Messtechnik – eine aufwändige Art des Röntgens, die Phasenkontrastbildgebung genannt wird.

Dabei maßen Müller und sein Team, wie stark ein bestimmtes Gewebe die Strahlen ablenkt, und nicht – wie beim herkömmlichen Röntgen – wie viel Strahlung das Gewebe absorbiert.

Menschliches Kleinhirn abbilden

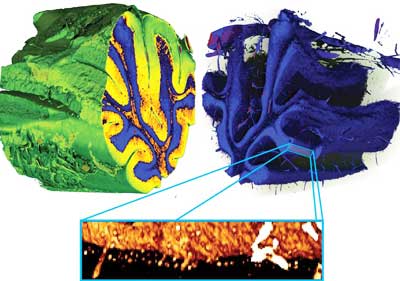

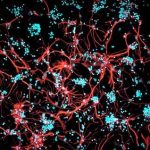

Im „Journal of The Royal Society Interface” berichten die Forscher, wie sie mit der Methode ein menschliches Kleinhirn abbilden. Auf den Bildern lassen sich Blutgefäße erkennen. Die weiße Hirnsubstanz und verschiedene Typen grauer Hirnsubstanz unterscheiden sich deutlich voneinander. Klar ersichtlich sind nach Angaben der Wissenschaftler zudem einzelne so genannte Purkinje-Zellen – ein relativ großer, für das Kleinhirn typischer Zelltyp.

„Das ist, wie wenn man so scharfe Augen hätte, dass man auf dem Mond einen kleinen Lastwagen sehen könnte“, beschreibt Müller die Vorzüge der neuen Methode. Es ist das erste Mal, dass einzelne Hirnzellen innerhalb eines zentimetergroßen Gewebeblocks sichtbar gemacht werden, ohne sie mit einem Kontrastmittel einzufärben.

Interessant für die Medizin

Beim lebenden Menschen werden derart detailgenaue Untersuchungen laut Müller aber wohl nicht möglich sein. Die benötigte Röntgendosis ist nämlich so hoch, dass sie für den Patienten gefährlich ist. Trotzdem ist die Technik hoch interessant für die Medizin.

In einem Projekt des Schweizerischen Nationalfonds SNF versucht Müller in Zusammenarbeit mit Forschenden der ETH Zürich zum Beispiel, die kleinsten Blutgefäße in ausgewachsenen und Mäusen entnommenen Krebsgeschwüren nachzuweisen. Das soll zeigen, wie Tumore wachsen – und wie man sie daran hindern kann.

(idw – Schweizerischer Nationalfonds SNF, 10.08.2010 – DLO)