Ziel der Halbleiterforscher ist es, magnetische Halbleiter mit stärkerer magnetischer Wechselwirkung zu entwickeln, die auch noch bei Raumtemperatur und darüber hinaus magnetisch sind. Theoretische Überlegungen deuten auf Titanoxid und Zinkoxid als mögliche Kandidaten. Beide Materialien sind als Zusatzstoffe zum Beispiel zu Farben (Zinkoxid ist rein weiß) bekannt. Sie sind optisch transparent und gelten eher als Isolatoren denn als Halbleiter.

Kobalt statt Titan

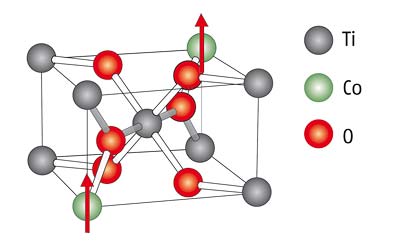

Ohne Dotierung sind sie nicht magnetisch. Wenn allerdings die unmagnetischen Metallionen Titan (Ti) und Zink (Zn) partiell durch magnetische Metallionen ersetzt werden, wie zum Beispiel durch Mangan, Eisen, Kobalt oder Nickel, dann besteht die berechtigte Hoffnung auf künstliche Erzeugung von Magnetismus in diesen Materialien. Ob das allerdings wirklich funktioniert, ist in der Wissenschaft heiß umstritten.

Anhand von Kobalt-Ionen, die sie in Titan- oder Zinkoxid einbetteten, machten Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum (RUB) um Hartmut Zabel, Professor für Experimentalphysik/ Festkörperphysik die Probe aufs Exempel. Zusammen mit russischen Kollegen beschossen sie sowohl dünne Schichten aus Titanoxid, als auch Zinkoxid in einem Teilchenbeschleuniger mit Kobalt-Ionen. Sie dringen etwa 100 Nanometer tief ein. Nach dem Erhitzen sollten alle Kobalt-Ionen ihren Platz im Kristallgitter gefunden haben und Defekte, die bei der Ionenbestrahlung erzeugt worden sind, ausgeheilt sein.

Fingerabdruck im Röntgenlicht

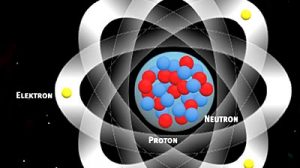

Wie aber überprüft man nun, ob es geklappt hat? Wie testet man die magnetischen Eigenschaften? Einzelne chemische Elemente und ihre Konzentration in Materialien lassen sich mittels Röntgenfluoreszenzanalyse nachweisen. Man regt dabei mittels Röntgenstrahlung oder Elektronenbeschuss die Elektronen auf der innersten Umlaufbahn um den Atomkern, der so genannten K-Schale der Atome, an, so dass sie aus der Schale herausfliegen, wobei sie eine Lücke hinterlassen, die mit Elektronen aus weiter außen gelegenen Schalen wieder aufgefüllt wird.

Man kann nun entweder die Energie der austretenden Elektronen messen oder die Energie, die beim Auffüllen der Lücken in der K-Schale durch äußere Elektronen in Form von Fluoreszenzstrahlung frei wird. Jedes Element bringt dabei ganz charakteristische Messergebnisse, so eindeutig wie ein Fingerabdruck. Bei hoher Auflösung kann man nicht nur das chemische Element identifizieren, sondern auch die chemische Umgebung, in der es sich befindet. Die Forscher können dann zum Beispiel unterscheiden, ob Eisen als Metall vorliegt oder als Oxid.

Was diese Methode allerdings nicht leistet, ist festzustellen, ob das Metall auch magnetisch ist. Dafür mussten die Forscher erst eine neue Methode entwickeln.

Stand: 16.05.2008